[titlePage_recto]

Abbildungen

naturhistorischer Gegenstände

herausgegeben

von Joh. Fried. Blumenbach.

6tes Heft.

Nro. 51-60.

Göttingen

bey Heinrich Dieterich.

1802.

[[2]]

-

51. Bildschöner Schedel eiper Georgianerinn.

- 52. Schedel des Orang-Outang von Borneo.

- 53.

Bradypus tridactylus.

- 54.

Didelphis marsupialis.

- 55.

Falco serpentarius.

- 56.

Emberiza aureola.

- 57.

Raja torpedo.

- 58.

Ostracion bicuspis.

- 59.

Serpula contortuplicata.

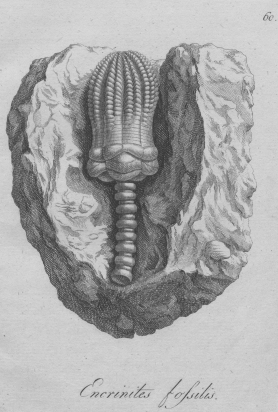

- 60.

Enerinites fossilis.

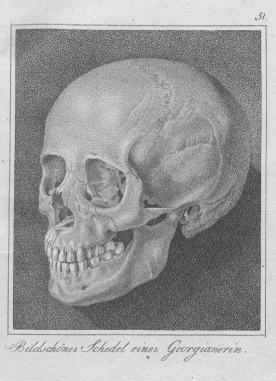

51.

Bildschöner Schedel einer

Georgianerinn.

[[3]]

[interleaf]

[[5]]

Ein Menschenschedel – sey's auch von wel-

chem Volke unter der Sonne es wolle – ver-

glichen mit dem vom allermenschenähnlichsten

Affen, ist allein schon hinreichend, den kör-

perlichen Character der Humanität zu bestim-

men, und die Kluft zu ermessen, welche die

Natur zwischen menschlicher und thierischer Ge-

staltung befestigt hat. Und so finden zwey

musterhafte Abbildungen dieser beiderley sich

so sehr von einander auszeichnenden Schedel-

formen auch in dieser Sammlung eine pas-

sende Stelle.

Der von einem Neger würde zwar ausser-

dem auch zugleich gedient haben, mit einem

Blicke zu zeigen, wie schlechterdings bloss

relativ die Züge sind, wodurch er sich von den

[[6]] Köpfen andrer Menschenrassen unterscheidet;

und wie gänzlich er hingegen durchaus in allem

was nur am Schedel den constanten absoluten

Character der Humanität ausmacht, mit allen

übrigen Völkern übereinkommt, und so gut

wie irgend eines derselben, von der übrigen

thierischen Schöpfung absteht: – Ich habe

aber doch lieber hier diesen gewählt, weil er

wohl allgemeineres Interesse, wegen der be-

wundernswerthen Schönheit seiner Bildung

haben wird, wodurch er sich so auffallend von

mehr als hundert andern Schedeln fremder

Völkerschaften auszeichnet, wozu nun meine

Sammlung angewachsen ist.

Er ist eins der vielen und grossen Ge-

schenke, womit der Herr Baron von Asch

diese Sammlung bereichert hat, und dient zur

Beglaubigung dessen, was ausser so vielen an-

dern Zeugen von der Schönheit der Georgianer,

nahmentlich der philosophische Reisende, Char-

din, von den bezaubernden Reitzen ihrer Wei-

ber sagt*).

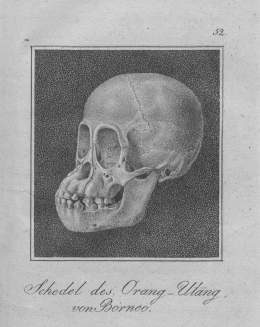

52.

Schedel des Orang-Outang von Borneo.

[[7]]

[interleaf]

[[9]]

Also von dem der oben im 11ten Heft tab. 12.

abgebildet worden. Hier sein Schedel, den ich

der Güte des berühmten Naturforschers Hrn.

Dr. van Marvm in Haarlem verdanke, und

der in bestimmten Verhältniss der Grösse zu

dem vorigen Menschlichen gezeichnet ist, un-

terscheidet sich von diesem hauptsächlich

1) durch den Mangel des prominirenden Kin-

nes –, desjenigen Wahrzeichens der Humani-

tät, wodurch sich meines Wissens das mensch-

liche Haupt von allen Thierköpfen auszeichnet.

2) Hingegen durch das Daseyn des berühm-

ten Intermaxillar-Knochens, in welchem auch

bey diesem so wie bey andern Quadrumanen

und so vielen Quadrupeden die obern Vorder-

zähne sitzen; der sich aber bekanntlich auch

[[10]] bey solchen Säugethieren findet, denen diese

Zähne mangeln, oder die überhaupt gänzlich

zahnlos sind; da hingegen beym Menschen

jene Schneidezähne, so wie das ganze obere Ge-

biss, bloss in den beiden Kieferknochen befe-

stigt sind.

Und 3) durch das was die Affen insbeson-

dere vom Menschen distinguirt, wie z.B. die

so dicht aneinander liegenden Augenhöhlen, die

Kleinheit der gleichsam eingedruckten Nasen-

beine, und überhaupt sehr beengten Geruchs-

organe etc.

53.

BRADYPVS TRIDACTYLVS.

Das dreyzehige Faulthier (Aï).

[[11]]

[interleaf]

[[13]]

Der Französische Plinius schildert die Faul-

thiere als die elendesten, kümmerlichsten, von

der Natur stiefmütterlich verwahrlossesten Ge-

schöpfe auf unserm Erdenrund. ‘“Es ist nicht

sowohl Trägheit (sagt er unter andern) was sie

characterisirt, als Elend, Gebrechlichkeit, feh-

lerhafte Bildung; – sie bezeichnen den letzten

schwächsten Grad von möglicher Existenz un-

ter den Thieren, die Fleisch und Blut haben;

– in solchen Missgriffen der Natur noch causes

finales annehmen wollen, würde Kurzsichtigkeit

verrathen.”’ etc. – Die Hauptbelege für diese

Behauptungen sind die bekannten Zeugnisse

der Reisebeschreiber von der allerdings auffal-

lenden Langsamkeit dieser Thiere bey ihrer

Locomotivität.

[[14]]

Allein bey alle dem gewinnt doch die Sache

in der That ein minder klägliches Ansehen,

wenn man anderseits auch nicht vergisst, dass

diesen Thiere bey ihrem Phlegma zugleich das

glückliche Los zu Theil worden, ausserst we-

nige Bedürfnisse zu haben, wenigen Nachstel-

lungen ausgesetzt zu seyn, und sich gegen An-

fall durch Geschick und selbst durch Gebrauch

ihrer starken Klauen vertheidigen zu können.

Sie leben vom Laub der Bäume, saufen nicht,

und wissen den wenigen die Bäume beklettern-

den Raubthieren durch Retirade auf schwan-

kende Aeste zu entgehen, und wie gesagt sich

ihrer im Nothfalle auch durch ihre Krallen zu

erwehren.

Hier diese Gattung erreicht ungefähr die

Grösse eines Caninchens.

Die Abbildung – wogegen freylich die aller-

mehresten der bisher bekannt gemachten seltsam

contrastiren – ist von einem vorzüglich schö-

nen Exemplare genommen, womit Hr. Leibchir.

Lampe in Hannover meine Sammlung berei-

chert hat.

54.

DIDELPHIS MARSVPIALIS.

Das Opossum.

[[15]]

[interleaf]

[[17]]

Es ist nach dem lebendigen Beutelthiere ge-

zeichnet, das ich seit drey Vierteljahren durch

die freundschaftliche Gefälligkeit des Hrn. Dr.

Tidyman zu Charleston besitze, und wovon

ich im IIIten B. von Hrn. Hofr. Voigt's neuen

Magazin ausführlichere Nachricht gegeben habe.

Hier nur ein paar Worte von dem Zitzensack,

dem merkwürdigen Organ, wodurch sich diese

und mehrere andere Gattungen des Didelphis-

Geschlechts, das Känguruh etc. auszeichnen. –

Wenigstens bey dieser Species ist, so lange die

Mutter keine Jungen im Beutel trägt, auch

keine Spur von Zitzen in selbigen zu erkennen;

sondern sie werden erst durchs Ansaugen der

[[18]] Jungen ausgebildet. Mit diesen ist die Mutter

nur ungefähr 14 Tage trächtig, daher sie bey

der Geburt kaum Erbsengrösse haben; aber dann

erst noch volle 10 Wochen lang im Zitzensack

genährt werden; wo sie sich festsaugen, so

dass Ulloa sogar bey einer schon seit drey Ta-

gen todten und in Fäulung übergehenden Mut-

ter noch die Jungen lebendig und im vollen

Saugen angetroffen hat*). Sonst sollen die

Zitzen, nachdem die Jungen entwöhnt worden,

vertrocknen und abfallen.

55.

FALCO SERPENTARIVS.

Der Secretär, Messager du Cap,

Sagittarius.

[[19]]

[interleaf]

[[21]]

Ich habe schon anderwärts unter den Instanzen

gegen die übertriebenen Vorstellungen von Stu-

fenfolge in der Natur, die ganze Classe der

Vögel angeführt, als welche gleichsam isolirt

steht, mit keiner andern zusammenfliesst, und

sich daher auch in den scharfsinnigsten und

kunstreichsten Entwürfen von Kette oder Leiter

in der Natur, nicht ohne sichtlichen Zwang

unterbringen lässt.

Hier dieser Vogel kann nun zu Einem Bey-

spiel statt vieler dienen, wie wenig vollends

in einzelnen Fällen von scheinbarer Aehnlich-

keit in der äussern Bildung der Geschöpfe auf

wirkliche Aehnlichkeit ihrer Verrichtungen und

Lebensweise (– kurz auf das Contingent was

sie zum Gange der Schöpfung beytragen –

[[22]] was doch die Seele aller solcher Vorstellungen

von Stufenfolge seyn müsste) zu folgern ist.

Oft schon hat man diesen mit Adlerkopf und

Raubfängen bewaffneten Vogel, weil er doch

dabey lange Beine hat (vielleicht auch noch der

Nackenfedern wegen) für ein Bindungsglied zwi-

schen Raubvögeln und Reihern angesehen, so

dass ihn selbst manche Naturforscher nicht unter

die Accipitres sondern zu den Grallis gesetzt ha-

ben. Und doch zeigt seine ganze Lebensart, die

Weise wie er seiner Beute Herr wird, kurz

alles was wir, zumahl durch Levaillant,

Vosmaer und I. R. Forster, von seiner thieri-

sehen Oeconomie wissen, wie ganz diese von

der Sumpfvögel ihrer abweicht, und hingegen

mit der von andern Raubvögeln übereinkommt.

Auch ich habe das an dem, den ich in Lon-

don lebendig gesehen, vollkommen bestätigt

gefunden.

Die Zeichnung ist nach einem 2 Fuss 9 Zoll

hohen ausgestopften Exemplare im hiesigen

akademischen Museum gemacht.

56.

EMBERIZA AVREOLA.

[[23]]

[interleaf]

[[25]]

Noch ist mir keine colorirte und überhaupt

keine recht treue Abbildung dieser schönen Si-

birischen Ammer bekannt. Hier diese ist nach

einem ausgestopften Exemplar unter den grossen

Aschischen Geschenken im academischen

Museum verfertigt, das vom Petropawlow-

schen Hafen aus Kamtschatka gebracht worden.

Das hübsche Thier findet sich aber auch in an-

dern Gegenden von Sibirien, zumahl auf den

Pappeln und Weiden der Flussinseln des Irtisch,

Tobol und Ob. –

Grösse und Stimme sind wie der Goldam-

mer ihre.

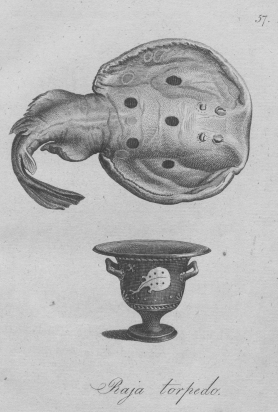

[[26]] 57.

RAIA TORPEDO.

Der Zitter-Roche.

[[27]]

[interleaf]

[[29]]

Der berühmteste von dem fünf bis jetzt entdeck-

ten electrischen Fischen. Das Phänomen, dass

dieser Roche erschütternde und betäubende Kraft

besitze, war seit 2000 Jahren bekannt, scheint

aber nun erst durch das Licht, das die Unter-

suchung des Galvanismus der Naturlehre und

Physiologie aufgesteckt hat, seine nähere Auf-

hellung zu erhalten.

Die Zeichnung ist halb so lang und breit

als das Original im academischen Museum wo-

von sie genommen worden.

Besonders merkwürdig sind an diesem

Exemplare die deutlichen Spuren von matten

[[30]] Nebenflecken, die sich um und zwischen den

fünf schwarzen Hauptflecken befinden.

Da sich unter einigen alt-etruscischen Va-

sen die ich besitze, eine mit der Figur eines

solchen Rochen befindet, so habe ich eine ver-

kleinerte Figur dieses schönen Gefässes bey-

gefügt. Es ist 7 1/2 Zoll hoch und der obere

Rand hält 8 1/2 Zoll im Durchmesser. –

58.

OSTRACION BICVSPIS.

[[31]]

[interleaf]

[[33]]

In einer schätzbaren Sammlung von Insecten und

einigen andern Thieren aus Schina, die ich vor

kurzen von des Hrn. Erbprinzen von Sachsen-

gotha Durchl. zum Geschenk erhalten, finden

sich auch zwey Exemplare dieses ausnehmend

saubern kleinen Panzerfisches, der mir eine bis-

her noch unbekannte Gattung zu seyn scheint,

da ich alles Nachsuchens ungeachtet noch weder

Beschreibung noch Abbildung desselben auffin-

den kann; und der sich von den bis jetzt ge-

kannten besonders durch die zwey hinter einan-

der stehenden Rückenspitzen auszeichnet, wo-

von ich auch den Trivialnahmen des hier in na-

türlicher Grösse abgebildeten netten Geschöpfs

genommen habe.

[[34]]

Der Körper ist dreykantig und am Bauche

so breit, dass der Umriss eines Querdurch-

schnitts durch die Mitte des Körpers ein ziem-

lich gleichseitiges Dreyeck bilden würde.

Die fensterartige Scheibe an der Stelle der

Augen, ist eine festsitzende hornartige Haut,

die mit dem Augapfel nicht verwachsen war,

als welcher sich (so wie ich das bey mehreren

Fischen und Amphibien gefunden) hinter der-

selben frey bewegen konnte.

Die sehr enge und in dieser Stellung nicht

sichtliche Bronchial-Oeffnung liegt zwischen

dem untern Augenrande und der Brustflosse.

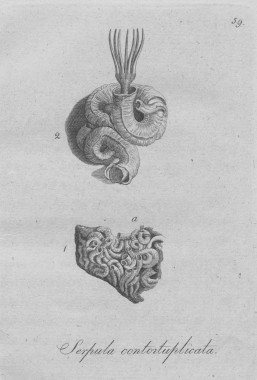

59.

SERPVLA CONTORTVPLICATA.

[[35]]

[interleaf]

[[37]]

Die Conchyliologie, so wie sie sich gewöhn-

lich bloss mit den leeren Schalengehäusen be-

schäftigte, ist wohl schon oft für das mindest

fruchtbare Feld der Naturgeschichte – oder

eigentlich blosser Naturbeschreibung – gehalten

worden. Sie kann aber diesen Vorwurf ableh-

nen und sich der Würde andrer auch für den

Denker nahrhaftern Theile dieser nützlichen Wis-

senschaft nähern, wenn nach und nach die

darin bisher so vernachlässigten Bewohner jener

Gehäuse immer mehr bekannt werden, die dann

gewiss auch mancherley Stoff für die Philosophie

der Thiergeschichte geben können. Und so mag

auch dieses Blatt einen kleinen Beytrag dazu

liefern, das den meines Wissens bisher noch nir-

[[38]] gend abgebildeten Inwohner einer der gemein-

sten Gattung von Wurmröhren vorstellt, den ich

schon a. 1774 zufällig in einer derselben gefun-

den habe. Seine sieben convergirenden Arme

sind an der Wurzel mit ohngefähr 60 kurzen

steifen Fäden besetzt.

Fig. 1. stellt ihn bey a in natürlicher Grösse

vor; Fig. 2. stark vergrössert.

60.

ENCRINITES FOSSILIS.

Lilienstein.

[[39]]

[interleaf]

[[41]]

Die Seelilien, wovon der hier abgebildete so-

genannte Lilienstein das obere Ende macht, und

zu welchen wie zu so vielen andern Petrefacten,

die jetzige Schöpfung wohl kein Original mehr

aufzuweisen hat, müssen in den Zeiten der nun

catastrophirten Vorwelt grosse weite Strecken

des damahligen Meeresbodens in zahllosen Fa-

milien bewohnt haben. Denn um nur einen

Beweis statt vieler dafür anzuführen, so finden

sich nur allein in den Chur-Braunschweigi-

schen Landen, und nahmentlich bey Brüggen

auf dem Wege von hier nach Hannover ganze

Gebirgsmassen von Flözkalk, die einzig aus

Millionen Wirbeln des Stils und andren zerfal-

lenen Gliedern dieser präadamitischen Thiere

bestehen. Das Geschöpf muss am untern Ende

[[42]] seines Stiels mit einem breiten Fusse festgewur-

zelt gewesen seyn. Wie lang der einfache ast-

lose Stiel selbst gewesen, lasst sich nicht be-

stimmen, da noch nie eine ganz vollständige

Seelilie gefunden worden. Das Geschlecht muss

mehrere Gattungen begriffen haben, die sich

sowohl durch die Flächenzeichnung der Wirbel

des Stiels, als durch den Bau des obern – einer

reifen Maysähre gewissermassen ähnelnden –

Körpers unterscheiden.

Hier dieses Stück aus meiner Sammlung ist

von unserm Heinberge, der berühmten Fund-

grube vielartiger und merkwürdiger Petrefacten.

Notes

*).

[[6]]

Voyage en Perse etc. T. I. pag. 171. der Amsterd.

Ausg. 1735. 4.

↵ *).

[[18]]

Relation del viage etc. P. I. T. II. p. 591. Madr. 1748. Fol.

↵